분산 버전 관리 시스템이 어색하다고요?

최근 우연찮은 기회로 분산 버전 관리 시스템을 부담스러워 하는 분들을 만나게 됐다.

그런 분들께 분산 버전 관리의 이점에 대해 설명해드리는 과정에서, 나도 관성적으로 Git이라는 형상 관리 방법론을 사용하고 있었나?

어떠한 장점이 있길래 중앙 집중형에 비해 인기있어졌을까? 하는 생각이 들었다.

물론 프로젝트를 나가서 거북이 툴로 SVN도 사용해 보았고, 형상 관리가 국비 지원에서 보편적인 개념이 아닐 때 (그럴때가 있었습니다)

zip으로 공유해서 프로젝트 소스코드를 관리하는 ㅋㅋㅋ 모습도 꽤나 봤던 것이었기 때문에… 나의 역사를 그대로 밟아온 분들이 Git을 만들지 않았겠는가? 하는 생각도 들었고.

소프트웨어 형상 관리의 역사를 토대로 어떤 흐름을 가지고 발전했으며 어떠한 장점을 가지고 있고,

어떤 상황에서 활용될 수 있는지, 그리고 이후에는 어떤 식으로 변화해 가는지에 대해 한번 톺아 보는 시간을 가져 보고자 한다.

형상 관리의 등장

소프트웨어 개발에서 형상 관리가 중요해진 것은 언제부터였을까?

우선 여러 명이 동일한 프로그램을 개발하기 시작하면서부터… 일 것이다.

그리고 아마도 그건 컴퓨터라는 제품이 점점 규모를 더해갈 무렵일 것이다.

운영체제도 하나의 프로그램이니까!

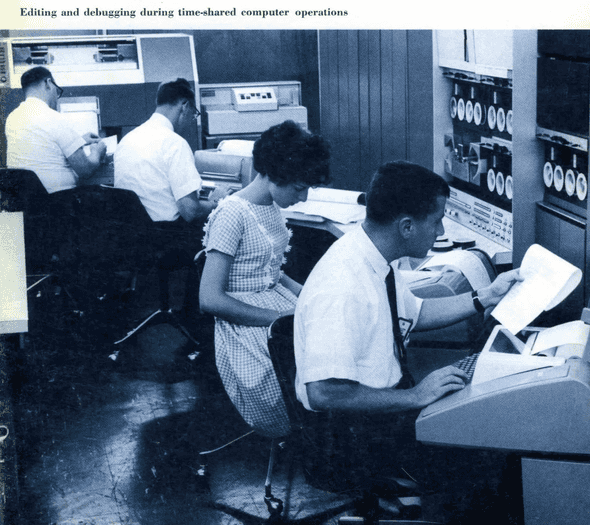

1960년대 후반, IBM을 비롯한 컴퓨터 제작 기업들은 늘어나는 OS 소스의 관리를 위해 체계적인 방법을 찾기 시작했다고 한다.

처음에는 수작업으로 백업하고 문서화하는 것이 일반적이었으나, 프로젝트 규모가 커지고 복잡도가 증가하면서 자동화된 도구의 필요성이 대두되었다. (위 짤만 봐도 알겠죠?)

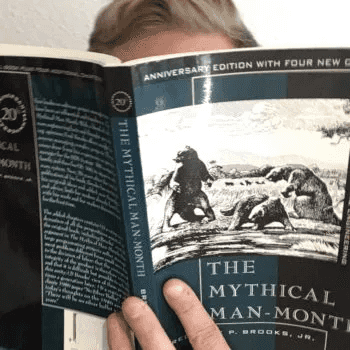

특히 IBM의 OS/360 개발 과정에서 발생한 여러 문제점들을 토대로, 이 프로젝트의 책임자는 느낀 점에 대해서 이것저것 적어 두었다.

이 책에서 처음으로 형상 관리라는 개념에 대한 언급이 나오게 되고, 그 이론적 베이스를 토대로 형상 관리가 발전하게 된다.

그리고 이건 소프트웨어 분야의 엄청난 고전이 되는데… 아마 읽어 보셨을 수도 있겠다.

바로 맨먼스 미신(The Mythical Man-Month)이다.

(이 책에서 나오는 가장 유명한 ㅎㅎ 격언은 아마도…

No Silver Bullet, 은탄환은 없다.

일 것이다.)

컴퓨터, SW의 발전과 함께 점점 틀이 요구되던 형상 관리 방식은 Unix 유틸리티 중 한 가지의 등장으로 새로운 국면을 맞게 된다.

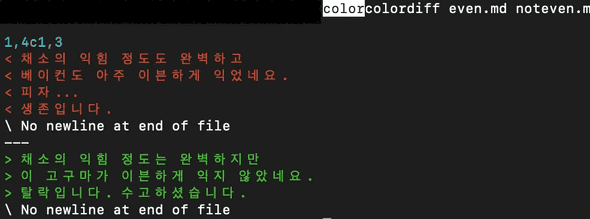

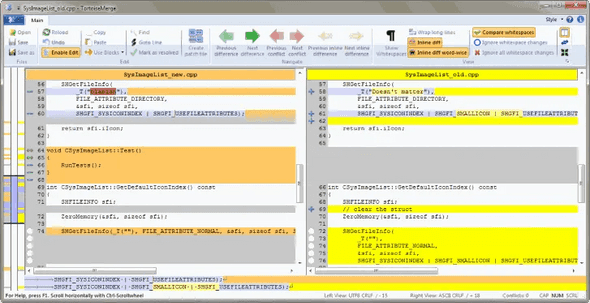

혹시 diff 명령어를 리눅스에서 사용해 본 적이 있는지?

Unix에서 해당 유틸리티가 만들어지면서 “텍스트 파일의 비교”라는 개념이 처음으로 제시되었다고 한다.

우와, 이제 파일 비교가 비교적 쉬워졌다.

인간이 한 땀 한 땀 비교하면서 뭐가 다른지 확인할 필요가 없어졌다!

그런데 내가 A라고 수정한 파일을, 소스를, 누가 그 사이에 바꿔버렸다면?

Diff 명령어가 분명 같은 코드로 보이는데도 그냥 아예 빨간 줄을 죽죽 뱉는다면?

끔찍한 상황이 벌어진다……..

1세대: 파일 잠금 방식

이에 따라 파일을 선점하는 방식이 시작된다.

1970~80년대의 초창기 형상 관리 시스템은 기본적인 파일 잠금 방식으로 동작했다고 한다.

아까 이야기했던, 누군가 내 파일을 수정해 버리는 바람에 또 한번 더 diff 명령어를 비교하고, 다시 처리하는 방식을 간소화하기 위함이었다.

이 시스템들은 충돌을 방지하기 위해 딱 한 번에 한 명의 사용자만 파일을 편집할 수 있도록 했다.

동시에 1970년대 벨 연구소에서 파일 단위의 버전 관리(SCCS)가 등장하면서, 변경 이력까지 추적하며 이전 버전으로의 복구가 가능해졌다고 한다.

내가 예전에 수정한 버전을 돌아볼 수 있게 된 것이다. (scss가 아니다.)

그래, 파일 하나를 꽉 쥐고 있기 때문에, 아무도 내 파일을 수정할 수 없게 된다는 점은 좋은데…

그럼 내 파일 안에 있는 다른 코드를 수정하고 싶은 사람은 어떻게 하지?

그리고 이때는 코드가 몇천 줄을 넘어가는 것도 예사였다고 한다. (듣기로는 꽤 근래까지도 그랬다고 한다.)

몇천 줄 중에서 다른 사람이 자신의 작업을 위해 2줄을 수정하려면, 점유한 다른 사람이 그 파일을 놔줄 때까지 기다려야 하는 것이다.

음… 파일에 대한 깔끔함은 보장됐지만, 작업의 효율성이 떨어져 버렸다.

2세대: 중앙집중형 시스템

더는 견디지 못한 개발자들은 결국 새로운 시스템을 개발하기에 이른다.

1990년, CVS와 SVN이 등장한 것이다.

CVS, Concurrent Versions System의 약자인 이 형상 관리 시스템은 파일을 수정하는 데 있어서 싱글 프로세스로 ㅋㅋ 작업하는 것이 아니라,

병렬적으로 처리할 수 있도록 편집 권한을 오픈해 두었다. (;; 아니, 개발자 농담 아니다. 얘 이름이 진짜 Concurrent다.)

SVN, Subversion은 CVS의 한계를 개선하기 위해 2000년에 등장했다.

음. 이제 좀 익숙한 이름이 등장했다.

SVN은 파일 하나에 대한 병렬성만을 보장하는 게 아니라, 디렉토리 관점에서 실제로 파일이 어디 있다가 이동했는지도 형상 관리에 담았다.

그리고 Commit을 분할할 수 없도록 했다.

커밋을 분할할 수 없다? 파일 단위로 적용하는 것이 아니라 “커밋” 단위로 반영을 마치는 것이다.

이를 원자적 커밋이라고 부르는데, 특정 파일은 바뀌었고 / 어떤 파일은 바뀌지 않은 상태를 방지하게 된다.

(여담으로 SVN은 CollabNet이라는 회사에서 만들어졌는데, 이 회사를 설립한 사람이 그 유명한 팀 오라일리Tim O’Reilly다. 개발자라면 표지에 열심히 동물을 그려 주는 출판사를 알 것이다.)

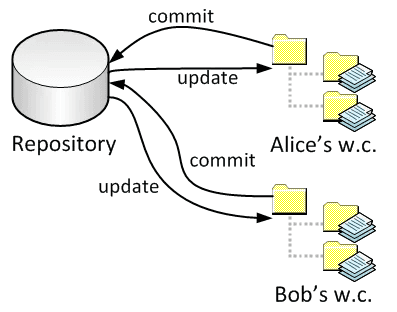

또한 중앙 서버를 통해 변경 사항을 관리했다.

하나의 서버에 파일의 버전, 커밋의 버전을 전체 올려 두고, 해당 서버와 함께 내 로컬 코드를 비교하는 식으로 동작하는 것이다.

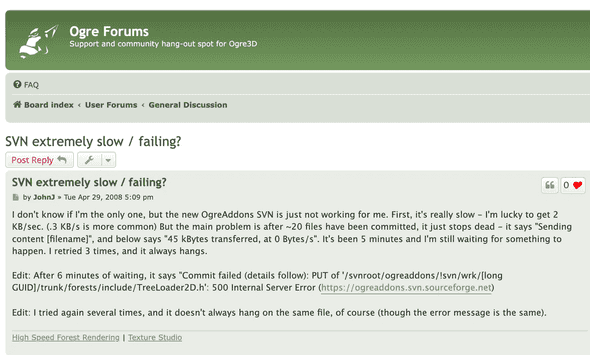

이때부터 나오는 농담 중 하나가 ”커밋은 선X“이다.

컨플릿이 없는 코드는 스무스하게 바로 커밋을 할 수 있다.

그런데 겹치는 코드가 생긴다면? 뒤에 커밋을 시도하는 사람이 코드에 대한 비교를 시작한다.

기존 작성한 사람을 찾아가서, 이 버전을 이렇게 수정해도 되는 것인지 물어봐야 한다.

동시에 모든 것을 정리하고 커밋을 하는 순간 내 이름이 박히게 된다.

마지막 커밋 수정에 대한 책임을 지게 되는 것이다.

그런데 중앙 서버를 토대로 변경 사항을 관리한다고? 모든 데이터가 중앙 서버에 들어가 있다는 이야기이다.

해당 중앙 서버가 망가져 버리면 어떻게 할까?

백업이 제대로 되어있지 않은 상태에서 서버가 망가지면, 모든 버전 관리 기록과 최신 코드를 잃을 수 있다.

내가 갑자기 해외로 나가는 바람에 서버에 접속하는 데 있어서 오랜 시간이 걸린다면?

지금도, 그렇게 네트워크 환경이 빠르고 좋다는 한국에서조차 프록시를 토대로 무언가 작업하려고 하면 오랜 시간이 걸리는데, 심지어 2000년대였다면 어땠을까?

또한 브랜치 생성과 병합이 무거웠다고 한다. SVN에서 브랜치를 만들면 원격 서버에 전체 소스코드를 복사하는 것과 같았기 때문에 개발자들은 브랜치 사용을 꺼리게 되었다.

특히 오픈소스 프로젝트가 성장하면서, 전 세계 개발자들이 자유롭게 협업할 수 있는 새로운 형태의 버전 관리 시스템이 필요해졌다.

오픈 소스를 중앙 서버에 놓은 뒤 형상 관리 하는 식으로 진행하게 되면 원격 서버 관리 비용을 누가 감당할 것인지… 등의 문제가 발생할 테니까.

우선, 다른 것보다, 관리하는 서버의 소스코드가 커지면 커질수록 SVN이 느려지는 현상이 가장 강력했다.

이는 3세대 분산 버전 관리 시스템의 탄생으로 이어졌다.

3세대: 분산 버전 관리 시스템

2000년대에는 Git과 Mercurial과 같은 분산 버전 관리 시스템이 도입되었다.

최초로 분산 개발 시스템이 본격적으로 SW로써 자리잡은 것은 BitKeeper였다.

이 소프트웨어 툴은 BitMover라는 회사에서 만든 것이었는데, BitKeeper는 대용량 프로그램에도 사용될 수 있을 정도로 자리잡게 된다.

그러나 BitKeeper의 영광은 그렇게 오래 가지 못했다.

리눅스의 창시자인 리누스 토발즈는 2005년, SVN의 한계에 지친 상태였다고 한다.

SVN에서는 브랜치를 만들 때마다 중앙 서버에 전체 소스코드를 복사해야 했다. 리눅스 커널처럼 거대한 프로젝트에서는 이런 방식이 치명적이었다.

또한 전체 이력을 중앙 서버에서 관리하면 서버에 문제가 생길 경우 모든 개발이 중단될 수밖에 없었다.

이러한 의견에 따라 상기되었던 BitKeeper라는 분산 버전 관리 상용 툴을 사용하던 토발즈는 BitKeeper와 다툼을 벌이게 된다.

원래 BitKeeper는 리눅스와 같은 오픈 소스 한정으로 무료 개발을 할 수 있도록 열어 주고 있었는데,

BitKeeper가 더 이상 오픈 소스 또한 무료 사용이 불가능하다면서 선을 긋게 된 것이다.

이에 화가 났던 토발즈는 Git 개발을 시작했고, 초안을 약 10일만에 완성했다. (엥?)

BitKeeper는 그렇게 자기랑 싸우던 게 누군지도 모르고 덤볐다가 역사 속으로 바스라졌다….

Git의 등장 (드디어)

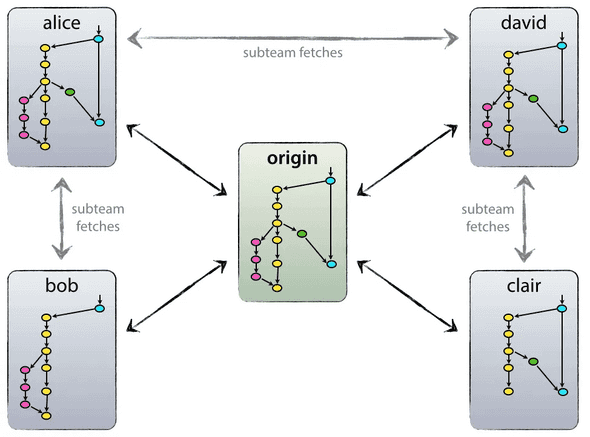

Git은 중앙 집중형으로 서버에 소스를 보관하는 방식을 제거했다. 이제 더 이상 중앙 서버는 필요하지 않다.

그리고 개발자의 로컬 환경에 전체 이력을 복제한 뒤, 브랜치는 단순한 포인터로 관리한다.

Java 개발자 입장에서 보면 마치 Spring이 EJB의 복잡성에 질려서 만들어진 것처럼, Git도 비슷한 배경에서 탄생하게 된 것이다.

현재 모두가 쓰고 있어서 알겠지만, Git은 GitHub / GitLab등의 솔루션을 토대로 아주 공고한 입지를 다지고 있다.

Git 브랜치를 처음 공부하다 보면 많이 보는 이 그림은 Vincent Driessen이 2010년에 제시한, Git-Flow라는 Git 브랜치 전략이다. 해당 전략은 사실상 현대 프로그램 개발에 있어서 표준이 되었다.

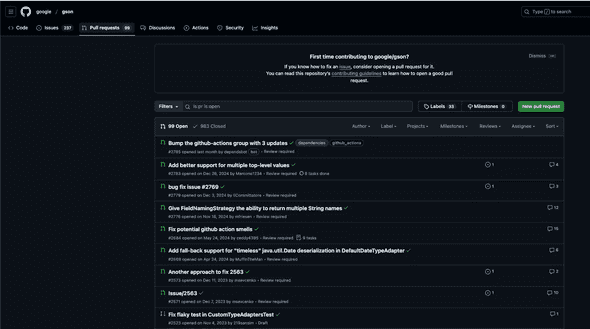

또한 Pull Request 기반 협업은 각종 오픈소스에서도 알 수 있듯이 전 세계 개발자들의 기본 작업 방식이 되었다.

Git의 역사에 대해 재미있는 만화를 만들어 주신 분이 있어서 추가해 본다. ㅎㅎ

중앙 집중형은 “구 세대”의 방식인가?

1960년부터 지금까지, 약 60년의 역사를 돌아왔다. 길었죠?

사실 우리의 글 목적은 초입에 이야기했던, “왜 중앙 집중형보다 분산 버전 관리 시스템을 선택해야 하는가?”에 대한 필요성과 그에 대한 비교였다.

분산형 버전 관리 시스템의 장점은 명확하다. 개발자가 로컬에서 완전한 저장소를 가지고 작업할 수 있어 네트워크 연결 없이도 커밋, 브랜치, 머지 등 모든 작업이 가능하다.

브랜치와 머지 작업이 로컬에서 이루어져 매우 빠르며, 또한 모든 개발자가 전체 저장소의 복사본을 가지고 있어 서버 장애가 발생하더라도 쉽게 복구가 가능하다는 안전성도 갖추고 있다.

| 기준 | Git | SVN/Perforce |

|---|---|---|

| 네트워크 | 오프라인 작업 가능 | 항상 연결 필요 |

| 속도 | 브랜치/머지 빠름 | 중앙 서버 거쳐야 함 |

| 대용량 파일 | 전체 이력 복제로 비효율 | 효율적인 관리 가능 |

| 학습 난이도 | 개념 이해 필요 | 직관적이고 단순 |

| 활용 | 일반적인 개발 | 게임/하드웨어 개발 |

반면 중앙집중형 시스템도 특정 상황에서 장점이 있다. 모든 변경사항이 중앙 서버를 통과해야 하므로 엄격한 접근 제어와 감사가 가능하다.

특히 대용량 바이너리 파일을 다룰 때는 전체 이력을 복제할 필요가 없어 효율적이다. 개념이 직관적이라 학습 곡선이 낮고, 기존 기업의 보안 정책과도 잘 맞는다.

실제로 게임 개발에서는 대용량 에셋 파일 동기화 시간을 줄이기 위해 Perforce를 많이 사용하고 있으며, 학습 비용이 소프트웨어 개발 속도에 영향을 미치는 경우에도 사용이 되고 있다고 한다.

사실 이 이야기를 듣고 나서 이 긴 여정을 시작했다. ㅎㅎ

아직도 중앙 집중형 시스템을 택하는 곳이 있다는 이야기.

즉, 특정 환경에서는 “분산 관리 시스템을 채택하는 것이 비효율”인 것이다.

오히려 분산 관리 시스템을 선택하는 일이 복잡성을 가중할 수도 있다는 이야기.

그러나 그런 환경이 아니라면.

대용량 애셋 관리가 필요한 환경이 아니라면, 학습 비용을 충분히 감당할 수 있는 구성원이라면.

분산 관리 시스템을 선택하는 것은 훨씬 더 효율적인 선택이 될 것이다.

(현재는 게임 개발 시에도 Git을 사용하는 곳이 훨씬 많으며, Perforce에 git을 연동해서 사용할 수 있기도 하다고.)

앞으로는?

SVN이 2000년대에 등장했다는 사실을 알고 나서 많이 놀랐는데, 당장 20년 전이었다는 사실이 그다지 믿기지 않았다. 나는 90년대쯤일 줄 알았기 때문에…

당장 2010년도에 넷플릭스에서 MSA가 나온 걸 보면 SW 시장이 얼마나 빠른 시간 안에 여러 발전을 거쳤는지 알 수 있는 대목이었다.

현재 형상 관리는 단순히 소스 코드를 관리하는 것을 넘어, DevOps와 CI/CD의 핵심 요소로 자리 잡고 있기도 하다.

파이프라인 등을 토대로 자동화를 하기도 하고, 배포 시의 사용자 시점까지 고려하는 식의 발전(무중단 배포)을 거듭하고 있다.

이 속도라면 5년, 10년 뒤에는 또 한 번 패러다임을 바꾸는 형상 관리론이 나올 수도 있지 않을까?

나는 현재 로봇이 코드 리뷰를 해 주는 것처럼 형상 관리에도 AI가 도입되어 현재 서비스에 더 적합한 방식을 추천하고 제안하는 형식으로 발전하지 않을까… 상상해 보았다.

다른 분들은 형상 관리가 어떤 식으로 발전할 것이라고 생각하는지, 여태껏 회사에서 겪어왔던 형상 관리 도중의 이슈는 없었는지 의견을 들어보고 싶다.

[자료 출처]

https://ericsink.com/vcbe/html/history_of_version_control.html

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mythical_Man-Month

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_IBM_mainframe_operating_systems

https://www.ibm.com/docs/ko/aix/7.2?topic=s-sccs-command

https://en.wikipedia.org/wiki/SourceForge#History

리눅스 토발즈: https://lkml.org/lkml/2005/4/6/121